Neste poema, utilizo termos das Contabilidades Geral e Bancária para contar hipotética história de amor. Ele é uma homenagem aos meus ex-colegas e ex-professores do Curso de Contabilidade do Centro Educacional Santamariense, de Santa Maria da Vitória (Bahia - Brasil), primeira turma de formandos da cidade do referido curso no ano de 1977.

Dedico ainda aos meus ex-colegas do extinto Banco do Estado da Bahia (BANEB), que boas lembranças nos deixou e onde tive a mais valiosa experiência profissional. Esta poesias faz parte do meu terceiro livro, Meu lugar é aqui no Centenário de Santa Maria da Vitória, páginas 95-96, publicado no ano de 2009, por ocasião dos 100 anos de emancipação política e administrativa do município. FALÊNCIA CONTÁBIL DE UM AMOR Quando nosso amor parecia um bem durável, Você só via crédito em meus sentimentos E torcia muito por um resultado positivo. Tudo era lindo porque o lucro esperado Indicava uma inflação de felicidades. Nossos sonhos eram capitalizados E as evidências circulantes tendiam Para uma desejada e feliz junção De um amor realizável a curto prazo. Foram dias em que o saldo positivo Era o resultado da compensação amorosa. Mas tudo tem um fim e um preço e, Muitas vezes, por mais ativo que pareceu O amor real, faltou-lhe consistência. Você passou a fazer cobranças absurdas Que nem mesmo o aval da minha sinceridade Conseguiu criar uma estabilidade relativa. Passei então a ser absolutamente passivo, Mas reclamando dividendos por ter sido Sempre leal, sem o mínimo de desconto, Para tentar, desse modo, reduzir a zero Um suposto saldo devedor que criara. Nada deu certo. Nada! E aquilo que parecia Permanente e amparado por sólidos Investimentos, tornou-se rendas de cobrança. A insolvência absoluta foi tão cruel, tão cruel, Que apesar de tantos e tantos réditos positivos, Chegou ao fim o nosso deficitário, Ao dar-se a fatídica Apuração do Resultado. (NOVAIS NETO. Meu lugar é aqui no Centenário de Santa Maria da Vitória. Salvador: Press Color, 2009. p. 95. 164 p.)sábado, 19 de dezembro de 2020

sábado, 12 de dezembro de 2020

Notícia falsa de uma morte

Notícia de morte nunca é algo bom, principalmente se for de alguém muito próximo e querido. Leiam e vejam se tenho razão.

Setembro, mês da quermesse de Santa Virgem das Vitórias, padroeira da cidade, ano de 2017, eu estava em Santa Maria da Vitória a rever familiares e amigos. Ao voltar dos costumeiros passeios vespertinos, no lusco-fusco, já na casa de meus pais a saborear um delicioso prato de sopa, chega Hermes, meu irmão, com uma notícia que nos deu assim, sem arrodeios, “na lata”, como se diz:

— Soube ali que Zé de Vicente morreu — e ainda detalhou:

— Disse que ele vinha de bicicleta lá pros lados da AABB, teve um desmaio, bateu a cabeça num poste e morreu.

Ficamos todos perplexos e consternados a lamentar a perda do amigo querido, conhecido desde os tempos de menino, uma vez que os quintais de nossas casas, sem cerca ou muro, na Rua Teixeira de Freitas, ficavam bem próximos. E assim, logo que terminei a refeição, desci para a praça, local onde poderia ter mais detalhe do triste ocorrido.

Antes de chegar propriamente ao Jardim Jacaré, na referida praça, parei na calçada da casa de Belaísio Cruz onde estavam a papear, Mena, Idailde, Lurdinha e Luiz, este um pouco afastado, sem camisa, a exibir o peitoral sexagenário e a fazer caracóis de fumaça com seu inseparável cigarro. Mena me ofereceu uma cadeira, sentei-me e fui logo ao assunto que tanto me entristecera:

— Fiquei sabendo...

— ... da morte de Zé de Vicente — Mena me interrompeu e completou minha fala.

— Bem isso mesmo — confirmei.

— Pois é, Nó, me falaram também isso. O estranho é que a irmã dele, Maria, e Véi de Ponciano, muito amigo dele lá da Igreja, passaram aqui e não disseram nada. Passaram bem tranquilos e cumprimentaram a gente. Será que eles não sabiam ou não quiseram falar?

— Quem sabe... — respondi laconicamente.

Nesse ínterim, chega minha prima Keila de Dina de Rui Cruz com a filhota nos braços e dá a mesma notícia:

— Gente, fiquei sabendo ali, agora, que Zé de Vicente morreu e que o velório tá sendo na casa dele. Coisa triste, né, gente! Zé tocava quase todos os domingos nas missas da Igreja. Muito novo ainda, pessoa do bem, homem trabalhador, gente boa! Uma pena!

E ficamos ali, entristecidos, contemplativos, sem saber o que falar, quando propus irmos até a casa de Zé de Vicente. Não sabíamos onde ficava exatamente, mas era lá para as bandas do clube do Banco do Brasil, a AABB. Luiz, que estava de carro, topou e fomos todos nós. Entupimos o automóvel dele.

Procura ali, procura acolá, encontramos o esconderijo de Zé. Rancho modesto: uma pequena área na frente, uma porta, uma janela e um portão num corredor. Tudo na mais absoluta paz e sem qualquer sinal de luz na casa. Nada na rua indicava alguma anormalidade. Procuramos um e outro nas cercanias e ninguém sabia informar nada. Resolvi fazer outra proposta a Luiz:

— Já que estamos aqui, de carro, porque não vamos no Hospital da Sambaíba? O corpo ainda deve estar por lá. E lá é que fica a Polícia Técnica.

Luiz de Belaísio, mais uma vez, aceitou e fomos todos para o Hospital Dr. José Borba. Ao chegarmos, tudo estava bem calmo, apenas um rapazote em pé na porta de entrada. Isso era mais ou menos umas 9 horas da noite, e Mena foi logo questionando:

— Seu homem, cê sabe dizer se alguém morreu aí hoje?

— Morreu. Foi Zé de Vicente.

— Eu num falei? Bem eu disse! Morreu mesmo! — reafirma Mena.

— Daquelas grades — apontando para o local — a gente pode ver o corpo dele na bancada, mas só amanhã de manhã é que pode levar ele pra casa pra fazer o velório — completou tristemente o jovem.

— Esse Zé de Vicente é um que toca violão na Igreja e tem uma bicicleta Caloi? – insisti, dando-lhe mais detalhes.

— Isso mesmo — confirmou o moço.

Todos dentro do carro já satisfeitos com as respostas, queriam voltar logo para a praça e continuar a investigar e a lamentar a dolorosa perda.

— Você é o que dele, meu amigo? — perguntei-lhe.

— Sou filho.

Foi aquela comoção dentro do veículo. Meus amigos começaram a expressar palavras de conforto ao solitário jovem, que respondia a todos a demonstrar dor na voz pela perda do ente querido. Eu também fiz o mesmo. Voltamos para praça e, no trajeto, comentei:

— Pelo visto, esse aí deve ser outro Zé de Vicente. O Zé de Vicente que conheço, até onde sei, não tem nenhum filho, nem desmaiava. Essa história tá muito mal contada. Sei não!

|

| Zé de Vicente na Igreja Matriz e na residência de Adriano Daltro. Fotos: Acervo de Zé de Vicente. |

— Que história foi essa, Zé? Ficamos sabendo aqui que você tinha abotoado o paletó.

Zé de Vicente abriu aquele imenso sorriso, sincero e franco, como é de costume, e contou como ficou sabendo que ele havia “morrido”:

— Moss, na ocasião, eu tava em Brasília no apartamento de compadre Messias e comadre Regina e aí minha irmã Maria me ligou, nervosa, pra saber se tinha acontecido alguma coisa comigo. Eu disse que não, que tava tudo em paz — e prosseguiu:

— Engraçado foi quando desci do ônibus na Rodoviária daqui, já era noitinha, mei escuro e, a caminho de casa, um cara tomou um susto disgramado quando me viu. Afastou um pouco de mim e falou assim mei cismado, zoião regalado, quereno abrir o pé na carreira:

— Valei-me, Nosso Senhor Jesus Cristo! Cê num morreu, não, Zé?

— Morri. Morri. Quem tá falano aqui é o defunto Zé. E caímos na risada...

Zé é filho de Vicente Preto, músico da extinta Philarmônica Vitória, na qual tocava tarol e, na Philarmônica 6 de Outubro, era pratista. Zé é pedreiro, toca violão há quase 50 anos nas missas da Igreja Matriz e, serestas com os mais variados companheiros, dente eles, Seu Adriano, 96 anos. Além disso, Zé é um criativo artesão. Seu irmão mais novo, Binha de Vicente, é servente de pedreiro, e tocava bombo na Philarmônica 6 de Outubro e nos antigos carnavais de rua de Santa Maria da Vitória.

|

| Adriano Daltro e Zé de Vicente. Foto: Arquivo pessoal/Edileuza Daltro. |

Redes sociais do autor:

https://www.novaisneto.com/

https://www.facebook.com/novaisnetto

https://www.instagram.com/novaisnetopoeta/

https://www.youtube.com/@novaisneto698/videos

https://www.novaisneto.com/

https://www.facebook.com/novaisnetto

https://www.instagram.com/novaisnetopoeta/

https://www.youtube.com/@novaisneto698/videos

E-mail: novaisnetto@gmail.com

|

| Artesanias de Zé de Vicente. Arquivo pessoal/Zé de Vicente. |

sábado, 5 de dezembro de 2020

Eta Língua Portuguesa

Neste poema, utilizo termos da nossa belíssima Língua Portuguesa para fazer alguns questionamentos ou, melhor dizendo, brincadeiras.

ETA LÍNGUA PORTUGUESA!

“Portanto” e “por isso”

são conjunções conclusivas,

está certo e confirmado.

Mas se “portanto” se escreve junto,

por que “por isso”, separado?

Outra coisa que me intriga,

é quando lhe digo “pois não”,

que a mestra me diz que é “sim”,

mas se eu lhe digo “pois sim”,

a mestra me diz que é “não”!

Ante estas loucuras

desta língua “inculta e bela”,

se lhe digo “tô chegando”,

na verdade, “tô saindo”.

Tá certo, mas atropela.

(NOVAIS NETO. Meu lugar é aqui no Centenário de Santa Maria da Vitória. Salvador: Press Color, 2009. p. 53. 164 p.)

ETA LÍNGUA PORTUGUESA!

“Portanto” e “por isso”

são conjunções conclusivas,

está certo e confirmado.

Mas se “portanto” se escreve junto,

por que “por isso”, separado?

Outra coisa que me intriga,

é quando lhe digo “pois não”,

que a mestra me diz que é “sim”,

mas se eu lhe digo “pois sim”,

a mestra me diz que é “não”!

Ante estas loucuras

desta língua “inculta e bela”,

se lhe digo “tô chegando”,

na verdade, “tô saindo”.

Tá certo, mas atropela.

(NOVAIS NETO. Meu lugar é aqui no Centenário de Santa Maria da Vitória. Salvador: Press Color, 2009. p. 53. 164 p.)

sábado, 28 de novembro de 2020

Um casamento bossa nova

O casamento foi tradicional, mas os acontecimentos dentro daquela pequena igreja escaparam da normalidade. Confiram e divirtam-se.

Desculpem-me pela insistência, mas aquele enlace não oferecia qualquer vestígio para escapar à normalidade, não fossem as presenças de duas figuras “opostas pelo vértice”, em se tratando de conduta. Porém, bem próximas num gosto: ambas saboreiam com singularidade a nossa conhecida cervejinha. Refiro-me às presenças de um bêbado e um vigário em um casamento.

Ao chegar à Igreja Matriz de São Francisco de Assis, lá pelos idos de 1990, em São Félix do Coribe, jovem e progressista município baiano, às 10h30, a pressupor que estivesse bem atrasado, vez que a cerimônia estava marcada para 10 horas. Mas, não. Para sorte minha, havia — como eu — muita gente não britânica que também fez o mesmo. Dentre essa gente, estava justamente os protagonistas daquele esperado acontecimento: os nubentes Weima e Dilson.

Na igrejinha, modesta, arrumada com extremo bom gosto, ainda faltavam flores e fitas brancas que deveriam ficar em toda a extensão do corredor formado pelos bancos e neles afixadas. Entre os convidados estava eu. Não que pertencesse à fina-flor, mas por ser amigo da noiva. E fui eu, justamente o escolhido para providenciar uma tal fita adesiva para afixar as flores nos bancos. Não consegui. Também — a confessar a verdade — enrolei um pouco e outra pessoa o fez mais rapidamente.

Por fim, tudo estava pronto. E no capricho. Entramos na capela, acomodamo-nos e ficamos por ali à espera do padre, ansiosos. Não demorou muito e apareceu o jovem e risonho vigário José Domingos ou simplesmente Zé Domingos (de saudosa memória), como era tratado de modo informal.

O discípulo de Jesus, sempre a sorrir, cumprimentou a todos e, antes de dar início à solenidade matrimonial propriamente dita, lá do fundo da Igreja, na última fileira de bancos, quase escondido, alguém quis fazer-se notado, e disse alto e bom som:

— Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

— Para sempre seja louvado — responderam alguns gatos pingados a esboçar sorriso.

Era Ninho, figura conhecidíssima, mais ou menos grogue certamente após haver ingerido algumas doses da famosa aguardente bananinha de Correntina ou daquela amarelinha, fermentada em cocho de umburana, de Coribe. Ou, sabe se lá, da boa pinga do Brejão, de Santa Maria, ou até mesmo algumas cervejinhas, não importa. Ninho fez-se notado, e isso é o que interessa.

Susto, indignação, surpresa, foi o que se viu nos semblantes dos presentes. Porém, o que nos deu mesmo foi uma incontrolável vontade de sorrir, principalmente porque o ambiente não permitia (é sempre assim!) e tivemos que a sufocar os teimosos risos a qualquer custo, o que foi feito a duras penas.

Olhei para o padre e observei, bem no canto da boca, torta para um lado, um sorriso maroto, contido. Mesmo assim, continuou bem sereno, sem ser sisudo, como se nada daquilo tivesse importância alguma. Detidamente, olhou-me. Balançou suave e discretamente a cabeça como a exclamar consigo mesmo:

— Mas como é que pode uma coisa dessa?!

A solenidade, sem demora, teve início de forma convencional: Zé Domingos, o sacerdote, começou a falar sobre o casamento e — repentinamente — mudou de ideia para assombro dos presentes.

— Bem, como poderia eu falar sobre conúbio, sobre matrimônio, se o que sei se limita ao que tenho lido nas Escrituras Sagradas? Ao que tenho estudado em livros que tratam do assunto? Não. Não me parece uma atitude sábia teorizar sobre o casamento se estou entre pessoas que sabem muito, mas muto mais do que eu. E o sabem por experiência própria, por experiências diuturnas!

Neste momento, o discípulo de Cristo escolheu dentre os presentes dois casais: um mais velho, mais experiente, e outro mais novo, além dos pais da noiva e do pai do noivo, já que a mãe dele não estava presente, convidando-os a contarem suas experiências conjugais.

O primeiro casal, pais da nubente Weima, o ex-policial militar Magalhães e Mazinha, deu seu depoimento. Zezé Escorrega e Mena de Belaísio Cruz falaram da experiência de meia dúzia de anos de vida a dois, quando Zezé, que não desgruda de um radinho de pilhas para escutar os jogos do seu glorioso Botafogo, valeu-se de gírias antigas (ou cafonas, sendo coerente) para arrematar seu pensamento sem escorregar em palavras ditas bem pausadamente, na maior malemolência:

— Casamento é isso aí, meu chapa! Morou?

“Moramos sim, Zezé”, pensei cá comigo. E àquela altura, o evento nem parecia uma cerimônia religiosa. Estava na maior descontração, movido por um sem-fim de papos triviais, momento em que o senhor vigário, bem sério, virou-se para nós e disse:

— Agora é comigo, meus amigos. Enquanto levo um papo com os noivos, vocês aí da galera podem conversar um pouco. Fiquem à vontade! Mas sem algazarra — advertiu.

Mais uma vez aquele senhor surpreendeu a todos ao simplesmente sentar-se num dos degraus do altar, de frente para nós. Já os noivos acomodaram-se em duas cadeiras logo à sua frente.

Terminado aquilo que poderia ser chamado sermão ou simplesmente conselhos, levantaram-se os noivos, levantou-se o padre, que nos falou brevemente sobre o matrimônio, e deu início à consumação do fato — a esperada troca de alianças. E consequentemente o ósculo, é óbvio.

Novamente Ninho, lá do fundo da igreja, veio dar sua contribuição, talvez por ter percebido que o fotógrafo, Seu Neném, deixara passar um ótimo flagrante, não tendo registrado o singularíssimo momento em que o padre se sentou nos degraus do altar.

No exato instante da troca das alianças, Ninho caprichou no “português ao alcance de todos”, precavendo-se de algum vacilo do fotógrafo:

Era Ninho, figura conhecidíssima, mais ou menos grogue certamente após haver ingerido algumas doses da famosa aguardente bananinha de Correntina ou daquela amarelinha, fermentada em cocho de umburana, de Coribe. Ou, sabe se lá, da boa pinga do Brejão, de Santa Maria, ou até mesmo algumas cervejinhas, não importa. Ninho fez-se notado, e isso é o que interessa.

Susto, indignação, surpresa, foi o que se viu nos semblantes dos presentes. Porém, o que nos deu mesmo foi uma incontrolável vontade de sorrir, principalmente porque o ambiente não permitia (é sempre assim!) e tivemos que a sufocar os teimosos risos a qualquer custo, o que foi feito a duras penas.

Olhei para o padre e observei, bem no canto da boca, torta para um lado, um sorriso maroto, contido. Mesmo assim, continuou bem sereno, sem ser sisudo, como se nada daquilo tivesse importância alguma. Detidamente, olhou-me. Balançou suave e discretamente a cabeça como a exclamar consigo mesmo:

— Mas como é que pode uma coisa dessa?!

A solenidade, sem demora, teve início de forma convencional: Zé Domingos, o sacerdote, começou a falar sobre o casamento e — repentinamente — mudou de ideia para assombro dos presentes.

— Bem, como poderia eu falar sobre conúbio, sobre matrimônio, se o que sei se limita ao que tenho lido nas Escrituras Sagradas? Ao que tenho estudado em livros que tratam do assunto? Não. Não me parece uma atitude sábia teorizar sobre o casamento se estou entre pessoas que sabem muito, mas muto mais do que eu. E o sabem por experiência própria, por experiências diuturnas!

Neste momento, o discípulo de Cristo escolheu dentre os presentes dois casais: um mais velho, mais experiente, e outro mais novo, além dos pais da noiva e do pai do noivo, já que a mãe dele não estava presente, convidando-os a contarem suas experiências conjugais.

O primeiro casal, pais da nubente Weima, o ex-policial militar Magalhães e Mazinha, deu seu depoimento. Zezé Escorrega e Mena de Belaísio Cruz falaram da experiência de meia dúzia de anos de vida a dois, quando Zezé, que não desgruda de um radinho de pilhas para escutar os jogos do seu glorioso Botafogo, valeu-se de gírias antigas (ou cafonas, sendo coerente) para arrematar seu pensamento sem escorregar em palavras ditas bem pausadamente, na maior malemolência:

— Casamento é isso aí, meu chapa! Morou?

“Moramos sim, Zezé”, pensei cá comigo. E àquela altura, o evento nem parecia uma cerimônia religiosa. Estava na maior descontração, movido por um sem-fim de papos triviais, momento em que o senhor vigário, bem sério, virou-se para nós e disse:

— Agora é comigo, meus amigos. Enquanto levo um papo com os noivos, vocês aí da galera podem conversar um pouco. Fiquem à vontade! Mas sem algazarra — advertiu.

Mais uma vez aquele senhor surpreendeu a todos ao simplesmente sentar-se num dos degraus do altar, de frente para nós. Já os noivos acomodaram-se em duas cadeiras logo à sua frente.

Terminado aquilo que poderia ser chamado sermão ou simplesmente conselhos, levantaram-se os noivos, levantou-se o padre, que nos falou brevemente sobre o matrimônio, e deu início à consumação do fato — a esperada troca de alianças. E consequentemente o ósculo, é óbvio.

Novamente Ninho, lá do fundo da igreja, veio dar sua contribuição, talvez por ter percebido que o fotógrafo, Seu Neném, deixara passar um ótimo flagrante, não tendo registrado o singularíssimo momento em que o padre se sentou nos degraus do altar.

No exato instante da troca das alianças, Ninho caprichou no “português ao alcance de todos”, precavendo-se de algum vacilo do fotógrafo:

|

| Troca de alianças. Foto: Acervo do casal. |

— É agora, Neném. É agora, Neném. Pau, Neném! Pau, Neném! Pau! Pau! Pau!

E insistiu...

— De novo, Neném. Pau! Pau! Pau!

Nada mais havia de sério daí para frente. Todos, inclusive o vigário, rimos à beça. E Ninho virou motivo da festa!

Por fim, dados os oportunos cumprimentos, feitas as indispensáveis fotos, assinado o livro de registro, dirigimo-nos para a casa dos pais da noiva, do outro lado do Rio Corrente, em Santa Maria da Vitória, no bairro do Malvão.

Para lá também foi o padre Zé Domingos, lambadeiro, que, como bom sujeito, sabe saborear uma “loira gelada”. Dançar lambada, febre da época, forró, rock e o que rolasse, com toda simplicidade clerical. Sem o exagero que algum ritmo pudesse sugerir, claro.

Prosamos bastante. Falamos sobre coisas sérias e banalidades. E, vez ou outra, era interrompido por alguma dama convidando-o para “dar-lhe o prazer de uma página musical”. Outras vezes, por políticos que se confessavam surpresos, maravilhados e interessados em trazê-lo para Santa Maria, uma vez que o vigário alimentava pretensões políticas em São Félix do Coribe, o que não se concretizou.

Com muita simplicidade e “jogo de cintura”, o jovem e bom vigário conduzia o papo de modo a agradar gregos e troianos, sem se comprometer com absolutamente nada. Apenas ouvia e agradecia a todos.

Saí da casa dos pais da noiva lá pelas cinco horas da tarde, deixando para trás o sacerdote, ainda bebericando umas cervejinhas geladas, petiscando doces e salgadinhos e... Dançando! Dançando! Dançando! Diga-se de passagem, o que também fazia com boa ginga, singeleza e autocontrole.

E insistiu...

— De novo, Neném. Pau! Pau! Pau!

Nada mais havia de sério daí para frente. Todos, inclusive o vigário, rimos à beça. E Ninho virou motivo da festa!

Por fim, dados os oportunos cumprimentos, feitas as indispensáveis fotos, assinado o livro de registro, dirigimo-nos para a casa dos pais da noiva, do outro lado do Rio Corrente, em Santa Maria da Vitória, no bairro do Malvão.

Para lá também foi o padre Zé Domingos, lambadeiro, que, como bom sujeito, sabe saborear uma “loira gelada”. Dançar lambada, febre da época, forró, rock e o que rolasse, com toda simplicidade clerical. Sem o exagero que algum ritmo pudesse sugerir, claro.

Prosamos bastante. Falamos sobre coisas sérias e banalidades. E, vez ou outra, era interrompido por alguma dama convidando-o para “dar-lhe o prazer de uma página musical”. Outras vezes, por políticos que se confessavam surpresos, maravilhados e interessados em trazê-lo para Santa Maria, uma vez que o vigário alimentava pretensões políticas em São Félix do Coribe, o que não se concretizou.

Com muita simplicidade e “jogo de cintura”, o jovem e bom vigário conduzia o papo de modo a agradar gregos e troianos, sem se comprometer com absolutamente nada. Apenas ouvia e agradecia a todos.

Saí da casa dos pais da noiva lá pelas cinco horas da tarde, deixando para trás o sacerdote, ainda bebericando umas cervejinhas geladas, petiscando doces e salgadinhos e... Dançando! Dançando! Dançando! Diga-se de passagem, o que também fazia com boa ginga, singeleza e autocontrole.

|

| Novais Neto assinando como testemunha, observado pelo Pe. José Domingos. Foto: Acervo do casal. |

Redes sociais do autor:

https://www.novaisneto.com/

https://www.facebook.com/novaisnetto

https://www.instagram.com/novaisnetopoeta/

https://www.youtube.com/@novaisneto698/videos

https://www.novaisneto.com/

https://www.facebook.com/novaisnetto

https://www.instagram.com/novaisnetopoeta/

https://www.youtube.com/@novaisneto698/videos

E-mail: novaisnetto@gmail.com

|

| Familiares e do casal Weima e Dilson. Foto: Acervo do casal. |

|

| Belaísio assinando como testemunha, tendo atrás de si a filha Idailde. Foto: Acervo do casal. |

sábado, 21 de novembro de 2020

Gramática Romanesca (nova declamação)

Poesia Gramática Romanesca em nova declamação com gravação feita com celular por Joselito Gomes. Confiram.

GRAMÁTICA ROMANESCA

Foi na Análise Gramatical Normativa

que encontrei uma forma original

e também Afirmativa

de definir nosso Romance.

Quando um dia te encontrei,

eu era um Sujeito Simples

sem qualquer Predicado.

Tu me rezaste a Oração Principal,

me atribuíste Adjetivos em Metáforas

que, apesar da tua Voz Ativa,

foste suave como a Partícula Expletiva.

Renasci para vida de Modo Imperativo

que me levantou o moral.

Descobri – até! – que Amar

é Verbo Transitivo Direto

e não um Complemento Nominal.

Entendi e gostei do Pleonasmo

nos elogios que me fizeste,

mas não perdi a Condição Singular

de continuar um Sujeito Oculto

do teu mundo Pretérito

de amores Indefinidos e Plurais.

(NOVAIS NETO. Gramática romanesca. 2. ed. Salvador: NN, 1990, p. 52. 120p.)

sábado, 14 de novembro de 2020

Quantas unidades vale uma cacetada?

Contagem é algo relativamente simples, mas quando ela não quantifica, esclarece ou complica? É com este assunto que esta crônica tenta brincar. Confiram e divirtam-se também.

Em pelo menos três episódios, deparei-me com situações similares. Uma delas aconteceu quando em visita a minha terra natal, Santa Maria da Vitória, com minha filha Lara, de dez anos de idade.

Lá, fomos à feira e para ela comprei algumas cagaitas, fruta suculenta típica do cerrado brasileiro, que pode ser consumida in natura ou em forma de geleias, sucos, licores, doces e sorvetes. Frutinha muito apreciada pela meninada — e por adultos também — e que ela gostou muito, a confirmar a regra.

|

| Cagaiteira e suas frutas. Brasília (DF). Fotos: J. Álvares, 2020. |

— Painho, eu dou quantas pra ela?

— Dá umas cinco, minha filha — respondi mecanicamente.

— Painho, fala direito, eu não sei quanto é umas cinco, não. Fala quantas.

Fiquei atônito ante aquela indagação inesperada e pensei cá com meus botões: “tô encalacrado, e agora, como vou me sair dessa?”. Refleti rapidamente: “se são umas cinco, deve ser o número cinco, pelo menos, mais de uma vez, ou seja, múltiplos de cinco: 10, 15, 20, daí por diante”, e lhe respondi:

— Dê dez pra ela, minha filha.

Disse isso sem muita convicção. Afinal, é de bom alvitre lembrar que este assunto não é da minha competência, mas eu teria que sair daquela enrascada, portanto, os matemáticos agora que fiquem com a palavra. Solucionem-me o enigma matemático-gramatical.

Em outro momento, ao levar uma conversa muito interessante com alguém, resolvi falar de poesia, porque é um assunto que sabidamente gosta, visto ser professora de Língua Portuguesa e Literatura. E então perguntei-lhe, por provocação e também para dar motivo a declamar um poema meu, por título Eta Língua Portuguesa:

— Você sabe como é que se escreve a conjunção “por isso”? Escreve junto ou separado?

— Separado, é claro. Cê tá de brincadeira comigo, né?

— E “portanto”, como é que se escreve?

— Separado também, meu filhinho amado.

— Não acredito! Se-pa-ra-do! Então me dê um exemplo, por favor — desafiei-a.

— Agora mesmo: comprei uma calcinha por tanto. Taí o exemplo, sem pensar muito. Ficou satisfeito? — concluiu com um riso debochado. Debochado não, gozador mesmo.

E não é que ela tem razão? Este é mais um valor ou unidade que não quantifica e a gente finge que entende. Por conta disso, nossos humoristas costumam repetir a enigmática frase: “Comprei não sei o quê, não sei onde e paguei não sei quanto”.

É provável que devam existir tantos e tantos exemplos parecidos em nossa “benquista Filha do Lácio”, repetidos por todos nós, cotidianamente, sem nos dar conta das inimagináveis e belas criações dos falantes brasileiros da nossa admirável e riquíssima Língua Portuguesa.

De volta às “unidades de contagem que não quantificam”, lembro-me de uma visita que fiz à agência do extinto Baneb, em Santo Antônio de Jesus, Bahia, quando ainda era bancário, e um colega contou-me um chistoso acontecimento.

Aproximavam as festividades de fim de ano e o gerente da agência, pretendendo fazer uma confraternização entre colegas e clientes do banco, pediu ao contínuo que comprasse, dentre outras coisas, um saco de limão para fazer suco e servir no preparo de alimentos.

O contínuo, como era chamado o funcionário “faz-tudo” da agência, diligentemente foi fazer as compras. Não faz mal lembrar que “contínuo” daquela época é, nos dias de atuais, o empregado que tem o pomposo e alienígena nome de office boy, que nem chega aos pés daquele. Nem de longe!

De volta das compras, ele teria que prestar conta. E foi o que fez. Entregou ao gerente as notas fiscais de alguns produtos e, do saco de limões, teria que separar em dúzias e fazer um documento contábil, uma vez que os comprou em feira livre e não havia como contar aquela ruma de frutas.

Começou a contagem na maior malemolência. Era sexta-feira, expediente já extrapolado, e ele, com uma vontade inadiável de sorver algumas “geladinhas”, contava às pressas e com raiva os tais limões. Quanto mais os contava, impressionava-se com o milagre da multiplicação. Enervou-se e não teve dúvida, datilografou com uma carcomida máquina Reminghton, de fita ilegível, no voucher, o “inequívoco” histórico: “Valor referente a uma cacetada de limões, conforme autorização da Gerência”.

E lá foi ele bebericar nos bares da cidade com a consciência tranquila de haver ganhado mais um dia, honestamente. Sem qualquer dúvida. E sem pensar no “cítrico histórico”.

Em tempo: Crônica, agora revista, publicada no Jornal Comércio Hoje, de Santa Maria da Vitória (Ano II, Nº 10, Novembro/Dezembro/2007, p. 4) que saiu com erro no título, senão vejam:

Em outro momento, ao levar uma conversa muito interessante com alguém, resolvi falar de poesia, porque é um assunto que sabidamente gosta, visto ser professora de Língua Portuguesa e Literatura. E então perguntei-lhe, por provocação e também para dar motivo a declamar um poema meu, por título Eta Língua Portuguesa:

— Você sabe como é que se escreve a conjunção “por isso”? Escreve junto ou separado?

— Separado, é claro. Cê tá de brincadeira comigo, né?

— E “portanto”, como é que se escreve?

— Separado também, meu filhinho amado.

— Não acredito! Se-pa-ra-do! Então me dê um exemplo, por favor — desafiei-a.

— Agora mesmo: comprei uma calcinha por tanto. Taí o exemplo, sem pensar muito. Ficou satisfeito? — concluiu com um riso debochado. Debochado não, gozador mesmo.

E não é que ela tem razão? Este é mais um valor ou unidade que não quantifica e a gente finge que entende. Por conta disso, nossos humoristas costumam repetir a enigmática frase: “Comprei não sei o quê, não sei onde e paguei não sei quanto”.

É provável que devam existir tantos e tantos exemplos parecidos em nossa “benquista Filha do Lácio”, repetidos por todos nós, cotidianamente, sem nos dar conta das inimagináveis e belas criações dos falantes brasileiros da nossa admirável e riquíssima Língua Portuguesa.

De volta às “unidades de contagem que não quantificam”, lembro-me de uma visita que fiz à agência do extinto Baneb, em Santo Antônio de Jesus, Bahia, quando ainda era bancário, e um colega contou-me um chistoso acontecimento.

Aproximavam as festividades de fim de ano e o gerente da agência, pretendendo fazer uma confraternização entre colegas e clientes do banco, pediu ao contínuo que comprasse, dentre outras coisas, um saco de limão para fazer suco e servir no preparo de alimentos.

O contínuo, como era chamado o funcionário “faz-tudo” da agência, diligentemente foi fazer as compras. Não faz mal lembrar que “contínuo” daquela época é, nos dias de atuais, o empregado que tem o pomposo e alienígena nome de office boy, que nem chega aos pés daquele. Nem de longe!

De volta das compras, ele teria que prestar conta. E foi o que fez. Entregou ao gerente as notas fiscais de alguns produtos e, do saco de limões, teria que separar em dúzias e fazer um documento contábil, uma vez que os comprou em feira livre e não havia como contar aquela ruma de frutas.

Começou a contagem na maior malemolência. Era sexta-feira, expediente já extrapolado, e ele, com uma vontade inadiável de sorver algumas “geladinhas”, contava às pressas e com raiva os tais limões. Quanto mais os contava, impressionava-se com o milagre da multiplicação. Enervou-se e não teve dúvida, datilografou com uma carcomida máquina Reminghton, de fita ilegível, no voucher, o “inequívoco” histórico: “Valor referente a uma cacetada de limões, conforme autorização da Gerência”.

E lá foi ele bebericar nos bares da cidade com a consciência tranquila de haver ganhado mais um dia, honestamente. Sem qualquer dúvida. E sem pensar no “cítrico histórico”.

Em tempo: Crônica, agora revista, publicada no Jornal Comércio Hoje, de Santa Maria da Vitória (Ano II, Nº 10, Novembro/Dezembro/2007, p. 4) que saiu com erro no título, senão vejam:

Redes sociais do autor:

https://www.novaisneto.com/

https://www.facebook.com/novaisnetto

https://www.instagram.com/novaisnetopoeta/

https://www.youtube.com/@novaisneto698/videos

https://www.novaisneto.com/

https://www.facebook.com/novaisnetto

https://www.instagram.com/novaisnetopoeta/

https://www.youtube.com/@novaisneto698/videos

E-mail: novaisnetto@gmail.com

sábado, 31 de outubro de 2020

Crônica dos esquecidos

O esquecimento e as inevitáveis consequências são quase sempre desagradáveis, mas há também as risíveis. Confiram e divirtam-se.

Justamente por conta do esquecimento, tão próprio do ser humano, é que existem em aeroportos, rodoviárias, locais públicos e até mesmo em jornais as seções de “achados e perdidos”. Nestes espaços se encontram de tudo, de uma cédula de identidade a objetos maiores; de muletas a dentaduras, como noticiado por determinado canal de TV, no metrô de São Paulo. Só não dá para acreditar que as muletas foram esquecidas pelo próprio usuário, a menos que tenha sido beneficiado por um milagre repentino ou algum delinquente se disfarçando de deficiente físico.

Quando se fala, portanto, de esquecimento, há episódios famosos, como do físico teórico alemão Albert Einstein, que “esqueceu” um cheque de mil e quinhentos dólares dentro de um de seus livros de estudo servindo como marcador de página, encontrado depois por uma empregada dele. Não se crê, entretanto, que tenha sido esquecimento, porém demonstração de indiferença que o gênio tinha por dinheiro. Por esta razão é que aspeei o verbo “esqueceu” no início deste parágrafo.

|

| O Pensamento Vivo de Einstein. Martin Claret Editores, 1986. Acervo e foto: Novais Neto. |

— Já vi e já guardei. Não se preocupe!

Certa ocasião, quando morava na Casa do Estudante de Santa Maria da Vitória, cheguei mais cedo da faculdade e o almoço ainda não estava pronto. Cansado de esperar, acabei dormindo e só fui acordar lá para as três horas da tarde. Como costuma dizer minha mãe que sono alimenta, acordei sem fome, me arrumei e fui para o trabalho no Baneb, que começava às 16 horas. Quando lá cheguei e comecei meu batente, veio-me uma fome em hora pouco comum, inesperada. Só aí então é que caí na realidade: havia esquecido de almoçar. Imaginem! Ninguém acreditou. E virou motivo de gozação.

Este, em verdade, não é esquecimento comum, como também não é (será mesmo?) o de que foi vítima meu conterrâneo Tõi de Palu. Meu amigo é casado com a professora Sara e pai de três filhos. Toda manhã, quando as crianças ainda eram pequenas, ele saía para comprar pão e, eventualmente, levava uma delas. Determinada vez, depois de cumprir seu dever matinal, e já em casa, Sara o interpela:

— Tõi, cadê Raizinho?

— E eu sei lá, Sara. Quem sabe é você.

— Oxente, homem, cê num saiu com ele pra comprar pão?

— Vixe Maria! foi mesmo. Esqueci o menino na padaria — voltou correndo e o encontrou “guardadinho”, sentado numa cadeira, esperando pelo pai esquecido, na dele.

De todas as histórias de esquecimento que já me contaram, a de Fernando e Fernanda merece “cuidados médicos”. Os dois, certa feita, foram visitar um casal de amigos que não via, há pelo menos dois anos. Na última vez em que haviam encontrado, a esposa do seu amigo estava grávida, como também Fernanda, mulher de Fernando. Depois disso, marcaram e desmarcaram vários encontros e os filhos, aliás, as meninas, só cresciam. Até que não puderam mais cancelar o tão prometido e esperando encontro que — finalmente — iria acontecer.

E lá foram eles passar um descontraído domingo com o casal amigo: Fernando, Fernanda, o filho Matheus, um menino traquina de 9 anos, e Manuela, com pouco mais de 2 anos de idade, que ele queria que se chamasse Ferdinanda, mas a mãe, dona Nenzinha, na sabedoria dos seus 93 anos de idade, demoveu-o da ideia que contrapunha a da esposa, para evitar algum desentendimento.

Ao chegar à casa dos amigos, foram recebidos entusiasticamente por um poodle branquinho, saltitante e barulhento. Manuela, a Manu, como é tratada, com medo, procurou proteção paterna, saltando nos braços de Fernando. De repente, surge a filha do casal, uma danada menininha da mesma idade de Manu a correr alegremente atrás do irrequieto cãozinho, e Fernando exclama, maravilhado:

— Fernanda, olha como Vanessa está grandona! Tá maior que Manu. E por falar nisso, Fernanda, cadê Manu, será que ficou lá dentro do carro? Vai lá pegar ela depressa, mulher, pra ela conhecer Vanessa.

— Pegar o que, Nando? Assunta direito, homem de Deus, ó a menina aí nos seus braços. Tá ficando doido, é? Eta! marido esquecido, meu Deus! Quem guenta com isso, gente?!

Depois dessa, claro, tudo terminou numa gostosa gargalhada e infindáveis gozações. De uma coisa, no entanto, ficou uma certeza: deste episódio Fernando nunca vai se esquecer. Será mesmo?

Referência:

CLARET, Martin (Coord.). O pensamento vivo de Einstein. 5. ed. v. 1. São Paulo (SP): Martin Claret Editores, 1986. p. 101. 110 p. (Coleção O Pensamento Vivo).

sábado, 17 de outubro de 2020

Quando Bob Dylan me salvou

A vida, em seus momentos mais singulares, nos oferece boas lições e muitas risadas para fazê-la ainda mais bonita. Basta, para isso, olhar em volta de si mesmo. Confiram.

Desde que saí da Casa do Estudante de Santa Maria da Vitória no ano de 1984, que ficava na Rua do Amparo, no Tororó, para vir morar no Engenho Velho de Brotas, meu apartamento virou uma verdadeira casa de acolhimento. Vários conterrâneos e amigos de Brasília, Goiânia e outras cidades para ele acorriam, principalmente em período de férias, o que era muito bom, pois assim eu ficava atualizado das notícias e dos fuxicos os mais variados. Vivia sempre conectado.

Um dos amigos mais assíduos era Miro do SAAE (Serviço Autônomo de Águas e Esgotos), figura de simplicidade franciscana e paciência de Jó. Sua voz é quase inaudível, de tão baixa que é. Numa de suas visitas, ele chegou bem cedinho e eu fui buscá-lo na Rodoviária. Já no apartamento, Miro foi tomar banho e eu botei um “bolachão” de Alceu Valença no toca-discos.

Nesse ínterim, por brincadeira (inoportuna), travei a porta do banheiro por fora e acabei me esquecendo de destravar. Ficamos, eu e Vandinho de Agostinho Relojoeiro, que também morava no mesmo apartamento, por ali a conversar e a ouvir músicas. Só fui perceber o malfeito, quando tive que mudar o lado o disco e uma voz baixinha, acompanhada de suaves batidas na porta, mais que implorava:

— Abre isso aqui, moço, pel’amor de Deus! Já terminei de banhar.

A cena foi tragicômica: Miro, todo suado, com a toalha nas costas, ainda completou sua reclamação com a maior paciência do mundo. E sem altear a voz:

— Vocês são uns bons sacanas. Brincadeira mais besta esta! — e sorriu, simplesmente.

Outro que quase sempre nos visitava era Inocêncio Moura, ex-colega secundarista e amigo dos bons. Inocêncio é da Igreja Batista e tem conversas muito interessantes. É casado com Sílvia, prima de Aldevan. Para quem não sabe, Aldevan é o mesmo Vandinho de Mariazinha de Agostinho Relojoeiro de Zé de Santino Fogueteiro de Sinhá Calu, segundo ele próprio, para evitar possível homonímia, já que em Santa Maria há uma cacetada de Vandinho.

Numa das visitas de Inocêncio, liguei o aparelho 3 em 1 e pus uma música qualquer para servir de fundo ao nosso bate-papo. Isso era habitual. Meu gosto musical, aliás, não é dos mais acurados, não tive educação musical. Ouço “quase” tudo, umas músicas até de gosto duvidoso para os mais sofisticados e seletistas. Outras, até consideradas de bom gosto! Salve! Salve!

E assim, enquanto meu amigo desarrumava a mala, coloquei no toca-disco o LP intitulado “Os amores de Silvinho”, na faixa “Mulher governanta”. Quando, em determinado momento, o ator Paulo Gracindo (1911–1995), cujo nome verdadeiro é Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, que encarnou o inesquecível Odorico Paraguaçu, da telenovela O Bem amado, do baiano Dias Gomes, em tom solene, declama:

|

| Disco vinil (LP) Os amores de Silvinho. Acervo e foto do autor. |

— E Deus fez a mulher. / Deus não a fez da cabeça do homem para que ela não se julgasse sua soberana. / Deus não a fez dos pés do homem, para que o homem não a fizesse sua escrava. / Deus fez a mulher da costela do homem, de uma costela bem perto de seu coração, para que ela fosse amada e amparada por ele. / A mulher não é rainha nem escrava, Deus a fez companheira do homem.

Inocêncio, empolgado, aplaude o artista. E, cerimonioso, exclama:

— O irmão aí conhece as Escrituras Sagradas. Amém!

E vem a próxima música do mesmo disco. E Silvinho, sem cerimônia, dispara:

— Esta noite eu queria que o mundo acabasse / E para o inferno o Senhor me mandasse / Para pagar todos os pecados meus [...].

E meu hóspede, em cima da bucha, contra-ataca, sisudo e indignado:

— Não entendi foi mais nada. Há pouco instante o cidadão falava em Deus, agora já quer ir pro inferno. Vai lá entender esta humanidade, minha gente!

Com sorriso meio choco, sem graça, tirei o disco e pus uma fita de um antigo comediante que meu amigo Inocêncio também conhece, Barnabé (José Ferreira de Melo, 1932–1968), paulista, da cidade de Botelhos. Artista de piadas caipiras, inocentes, cantor, que fez muito sucesso nos anos 1960 e 1970.

Nas cidadezinhas do interior, quando não havia chegado sinal de televisão, naquele período, era o que se ouvia, principalmente nas zonas rurais. Como ele fez parte da minha infância e de muitos contemporâneos, adquiri algumas fitas do festejado humorista.

Numa dessas fitas K7, Barnabé narra uma historieta com fundo musical mal-assombrado, cujo personagem, amedrontado e acuado com a voz do capeta, apela:

— Amém, Jesus!

— Fecha a porta e apaga a luz — responde o tinhoso.

— Meu Divino Esp’rito Santo!

— Eu, na beirada e a nega no canto — replica o demônio.

Olhei para meu amigo Inocêncio que, solenemente protestou, por não gostar de nada do que ouviu:

— Começou a brincar com coisa séria — reclamou, franziu o cenho e levantou-se.

Imediatamente, para que nosso bate-papo prosseguisse em clima descontraído e ao mesmo tempo interessante e harmonioso como estava, botei lá no aparelho de som, o CD Desire, de Bob Dylan, que ouvíamos muito quando morei na Casa do Estudante de Santa Maria, e passamos a escutar o que de nada entendíamos, pelo menos no que diz respeito às letras das músicas em inglês.

Meio sem jeito, com cara de menino atoleimado e medo de cometer mais uma gafe, sob o olhar enigmático e sorriso contido de Vandinho, o filho de Mariazinha, que parecia dizer-me: “toma, seu sem vergonha, oh! o que você queria”, imagino que tomei a decisão mais acertada, porque me senti aliviado e o bate-papo voltou a fluir solto, sem sobressaltos e animadamente, comendo ginete, bolo de arroz de Neide de Roque, bolo de milho frito no canto de panela de ferro e brevidade de Lelé, que Inocêncio houvera trazido da nossa amada Samavi, outrora também chamada Cidade Riso. Que maravilha! Verdadeiro brinde a Dionísio, o deus da comilança!

Obrigado, Dylan. (Desculpe-me, pela demasiada intimidade).

BARNABÉ. Barnabé Show de Graça Volume 4 Lado A. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sEL2-eoVqoU>. Acesso em: 15 out. 2020.

BOB DYLAN. Bob Dylan - 1976 - Desire. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sN50eDyIYF8>. Acesso em: 15 out. 2020.

SILVINHO. Mulher governanta. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bm9BfDpaqdQ>. Acesso em: 15 out. 2020.

sábado, 3 de outubro de 2020

Papos risíveis sobre a morte

Falar sobre a morte nem sempre é um bom papo, por isso mesmo muito fogem dele, outros buscam frases ou termos correlatos para suavizá-la. Confiram.

Dia desses, a conversar com a arte-educadora e poetisa Ana Helena Bomfim por ocasião da partida do meu pai, Tião Sapateiro, em junho deste ano de 2020, lembrei-me de um bate-papo que tive com ele, dentre vários, quando me perguntou sobre seus contemporâneos que moram na zona rural do município ou em outra cidade, se ainda estavam vivos:

|

| Novais Neto e Tião Sapateiro. Foto: Glécia Almeida. 2019. |

— Cadê Gesulino Cabeça de Fosco fii de Mané Barrão, será que ainda tá vivo lá em Goiânia?

— Não. Viajou pra cidade dos pés juntos, ano passado — respondi a usar o palavreado que lhe era tão próprio.

Raramente meu pai usava termos como morte, morrer, dizia viagem, viajar ou apelava para eufemismos ou frases equivalentes, quando àquelas palavras tivesse que se referir.

Após minha resposta, ele fez uma pausa, mirou perdidamente o tempo com olhos esverdeados, miúdos e, meditativo, prosseguiu:

— E Pêdo Saia Véa, filho de Zidorim Qué Sê cum Filipa Qui Mama, será que já viajou também?

— Empacotou. Abotoou o paletó de madeira, já faz é um tempão.

— E Antõi Correto, lá das C’raíba? Tem notícia dele? — e elogiou o amigo. — Ali vi um sujeito direito, homem de palavra tava ali.

Após minha resposta, ele fez uma pausa, mirou perdidamente o tempo com olhos esverdeados, miúdos e, meditativo, prosseguiu:

— E Pêdo Saia Véa, filho de Zidorim Qué Sê cum Filipa Qui Mama, será que já viajou também?

— Empacotou. Abotoou o paletó de madeira, já faz é um tempão.

— E Antõi Correto, lá das C’raíba? Tem notícia dele? — e elogiou o amigo. — Ali vi um sujeito direito, homem de palavra tava ali.

— Pegou o chapéu da viagem também. Já faz um bocado de ano.

Ele fez mais um hiato, um pouco mais demorado. Olhou a rua, para cima e para baixo, contemplou o céu vespertino, desnuvioso, de intenso azul, como se antevisse inevitável futuro a aproximar-se dele sem que nada pudesse fazer, uma vez que seus amigos certamente nonagenários como ele, já haviam voltado para a Casa do Pai. E finalizou o desconfortável assunto sem com isso deixar de zombar da morte com indisfarçável e invulgar bom humor:

— É... esse povo parece que não tem o que fazer, só fica morrendo à toa feito besta — e mudamos de conversa.

Pelo dito, a viajar em minhas elucubrações, foi ele por certo que não teve mais nada a fazer entre os pobres mortais do Planeta Terra, e rumou para a Eternidade, onde provavelmente terá assuntos menos indigestos e não aziagos.

Na minha conversa com Ana Helena, por seu turno, a poetisa me contou que, ao acompanhar o féretro de Zé de Júlia Fogão, do Reis Guarany, pelas ruas santa-marienses, ficou a prestar assunto em um papo que rolava, tristemente, entre duas senhoras, bem velhinhas, que faziam o mesmo trajeto:

— Ei, cumade, se não fosse a morte, hein, essa vida era um vidão, num era?

— Era mermo, cumade. Mas aonde é qui Deus ia botar esse tanto véi? Diga aí, hein!

— É mermo, cumade. Tem qui morrer mermo. Deus tá certim da silva!

Em tempo:

1) Alguns prenomes utilizados neste conto são fictícios, portanto, possíveis semelhanças com nomes reais terá sido fortuita coincidência. Quanto aos sobrenomes (apelidos), estes sim, são verdadeiros e eu costumava ouvi-los em conversas com meu pai, e muitos deles, conhecer seus detentores.

2) Ofereço este modesto conto ao poeta, músico, compositor e jornalista Aloísio Brandão, da coirmã cidade de Santana (BA), residente em Brasília (DF), como retribuição à sensibilíssima, poética e instigante postagem em minha página do Facebook por ocasião da partida de Tião Sapateiro. Obrigado, poeta!

|

| Mensagem de Aloísio Brandão. Foto: Reprodução / Facebook. 2020. |

sábado, 19 de setembro de 2020

Crônica para um nome unissex

Ser detentor de nome utilizado tanto para homem quanto para mulher pode trazer alguns contratempos ou motivar gracejos. Confiram e divirtam-se.

Desde que entrei para a escola, já assinei meu nome de diversas formas: Adenil Novais Neto, Adinil Novais Neto e Adenil Novais Neves. Pelo que se observa, apenas o Novais prevaleceu (até hoje!). Somente quando ingressei no Ginásio (1971) e tive que apresentar a Certidão para a professora Nenza Novaes, é que passei a escrever corretamente meu nome: Adnil Novais Neto.

|

| Adenil Novais Neto, primeiro ano primário, aluno de Rosa Magalhães. 1967. Acervo do autor. |

|

| Adinil Novais Neto, primeiro ano primário, aluno de Rosa Magalhães. 1967. Acervo do autor. |

|

| Adenil Novais Neto, terceiro ano primário, aluno de Elde Suely Bueno. 1969. Acervo do autor. |

|

| Adenil Novais Neves, quarto ano primário, aluno de Dilza Borges Soares. 1970. Acervo do autor. |

Meu tio, Osias Almeida, juiz de futebol, poeta temporão, cidadão letrado, santa-mariense de inteligência sempre lembrada por seus contemporâneos, preferiu chamar-me apenas por Novais. É que ele via em Adnil um nome de eufonia pouco impactante, além de ser utilizado para nominar homens e mulheres. E assim fiquei conhecido.

E foi certamente pela última razão, por ter nome unissex, que passei por momentos até divertidos, e por outros, nem tanto. Na época de ginasiano, quando, numa brincadeira de ler os nomes dos colegas de trás para frente, acabaram por descobrir (para azar meu) que Adnil virava lindA. Porém, confesso, isso não me perturbou em nada, sempre procurei tirar de letra, levar na esportiva.

Ao entrar para a faculdade, aí sim, a situação foi meio complicada. Recebi uma carta registrada da Universidade Federal da Bahia (UFBA) informando que eu não poderia colar grau porque havia perdido, por falta, em Educação Física. Fiquei assustado, pois estava dispensado dessa disciplina, uma vez que trabalhava e sempre apresentei em todos os semestres atestado comprobatório. Um detalhe, porém, no destinatário da missiva, despertou-me atenção, o que me tranquilizou, de certa forma, porque estava grafado Srª. Adnil, fato que poderia, de antemão, evidenciar algum engano.

Fui à Secretaria Geral de Cursos para saber o que se passava e lá os servidores da UFBA acabaram por descobrir que meu nome não constava na lista de frequência dos homens, mas, das mulheres. Por esta razão, concluíram que meus atestados não poderiam, jamais, chegar às mãos do educador físico correto. Tudo, no entanto, foi corrigido a tempo para se chegar a um final feliz.

Por curiosidade, dia desses, andei a pesquisar meu nome no Google e acabei por descobrir alguns e algumas Adnis, como Adnil Maria, Adnil Regina, Adnil Sônia, porém não vi nenhum Adnil com um segundo nome indiscutivelmente masculino, a torná-lo composto, como, por exemplo, Adnil Manoel ou Adnil Joaquim, o que seria até uma boa opção para mim, vez que estaria a homenagear minha ascendência portuguesa por parte de minha mãe, Jandira Affonso de Almeida, cujo trisavô, André Affonso de Oliveira, é originário da Cidade do Porto, em Portugal.

Ainda como resultado dessa pesquisa no Google, pude constatar que Adnil tem origem hebraica, sendo uma possível variação de Adiel, que significa “meu adorno é Deus”. Já um antigo radialista da Rádio Bandeirantes, Hélio Ribeiro, da década de 1970, no seu programa “O Poder da Mensagem”, ao responder carta minha, disse o seguinte: “Este programa, que muito nos honra e envaidece, é ouvido em Santa Maria da Vitória, na Bahia, por Adnil Novais Neto, que quer saber a origem e significado do seu nome.” — e continuou — “Adnil vem de Adelino, de origem germânica, que significa ‘serpente nobre, serpente da nobreza’”. Pronto! E agora? Sou adorno ou sou serpente?

Por outro lado, talvez por falta de um segundo nome, mesmo havendo um “Neto” no final do meu, o que — em tese — poderia ajudar a definir o gênero masculino, para evitar gafe, não ajuda em nada ou é solenemente ignorado, principalmente, quando alguém que não me conhece, me telefona, o que acontece frequentemente com operadores de telemarketing, cujo diálogo começa quase sempre com o mesmo script:

— Por favor, gostaria de falar com a senhora Adnil — ao que prontamente respondo, sem demonstrar estranheza:

— A senhora Adnil não está no momento. Quem fala aqui é o marido dela, que sou eu, Adnil Novais. Pode continuar, por favor...

Do outro lado, percebo muitas vezes titubeio na voz de quem fez a ligação, que precipita a pedir-me desculpas e noutras tantas vezes, simplesmente, desliga, pensando tratar-se de algum brincalhão — o que não deixa de sê-lo, claro — a fazer gracinha, como normalmente dizemos.

Outro episódio risível aconteceu no final de ano de 2016, quando certo mensageiro deixou na Gerência da Transalvador, Autarquia onde trabalho, com minha colega Cátia Fernandes alguns livros a mim destinados com os seguintes dizeres: “Cara Senhora Adnil Novaes”. Evidentemente que tais palavras me fizeram um “saco de risada” para meus colegas. E com toda razão! Eu riria também!

Este acontecimento e os demais, acreditem, em nada me chateiam, pelo contrário, até instigam-me a tecer crônicas e mais crônicas. Quanto ao deslize no nome do destinatário dos livros, que também não me indigna, credita-se a assessor menos atento, jamais ao amigo Everaldo Augusto, o remetente, ex-colega do Cursinho Status e do antigo Banco do Estado da Bahia, e destacado ex-vereador soteropolitano, que me presenteou alguns bons exemplares de escritores baianos, pelo que lhe agradeci.

Em tempo:

Antes de publicar esta crônica, enviei-a para apreciação de Everaldo Augusto que, de forma divertida e bem humorada, me respondeu:

Ainda bem que você não é um coronel das barrancas do Rio Corrente, caso fosse, eu estaria em maus lençóis, e esse meu assessor estaria fugindo da Bahia.

Desculpe, meu amigo, vou reclamar com o assessor desassuntado.

Adorei a crônica. Parabéns. Feliz Natal. Abraços.

Salvador (BA), 23/12/2016.

E foi certamente pela última razão, por ter nome unissex, que passei por momentos até divertidos, e por outros, nem tanto. Na época de ginasiano, quando, numa brincadeira de ler os nomes dos colegas de trás para frente, acabaram por descobrir (para azar meu) que Adnil virava lindA. Porém, confesso, isso não me perturbou em nada, sempre procurei tirar de letra, levar na esportiva.

Ao entrar para a faculdade, aí sim, a situação foi meio complicada. Recebi uma carta registrada da Universidade Federal da Bahia (UFBA) informando que eu não poderia colar grau porque havia perdido, por falta, em Educação Física. Fiquei assustado, pois estava dispensado dessa disciplina, uma vez que trabalhava e sempre apresentei em todos os semestres atestado comprobatório. Um detalhe, porém, no destinatário da missiva, despertou-me atenção, o que me tranquilizou, de certa forma, porque estava grafado Srª. Adnil, fato que poderia, de antemão, evidenciar algum engano.

Fui à Secretaria Geral de Cursos para saber o que se passava e lá os servidores da UFBA acabaram por descobrir que meu nome não constava na lista de frequência dos homens, mas, das mulheres. Por esta razão, concluíram que meus atestados não poderiam, jamais, chegar às mãos do educador físico correto. Tudo, no entanto, foi corrigido a tempo para se chegar a um final feliz.

Por curiosidade, dia desses, andei a pesquisar meu nome no Google e acabei por descobrir alguns e algumas Adnis, como Adnil Maria, Adnil Regina, Adnil Sônia, porém não vi nenhum Adnil com um segundo nome indiscutivelmente masculino, a torná-lo composto, como, por exemplo, Adnil Manoel ou Adnil Joaquim, o que seria até uma boa opção para mim, vez que estaria a homenagear minha ascendência portuguesa por parte de minha mãe, Jandira Affonso de Almeida, cujo trisavô, André Affonso de Oliveira, é originário da Cidade do Porto, em Portugal.

Ainda como resultado dessa pesquisa no Google, pude constatar que Adnil tem origem hebraica, sendo uma possível variação de Adiel, que significa “meu adorno é Deus”. Já um antigo radialista da Rádio Bandeirantes, Hélio Ribeiro, da década de 1970, no seu programa “O Poder da Mensagem”, ao responder carta minha, disse o seguinte: “Este programa, que muito nos honra e envaidece, é ouvido em Santa Maria da Vitória, na Bahia, por Adnil Novais Neto, que quer saber a origem e significado do seu nome.” — e continuou — “Adnil vem de Adelino, de origem germânica, que significa ‘serpente nobre, serpente da nobreza’”. Pronto! E agora? Sou adorno ou sou serpente?

Por outro lado, talvez por falta de um segundo nome, mesmo havendo um “Neto” no final do meu, o que — em tese — poderia ajudar a definir o gênero masculino, para evitar gafe, não ajuda em nada ou é solenemente ignorado, principalmente, quando alguém que não me conhece, me telefona, o que acontece frequentemente com operadores de telemarketing, cujo diálogo começa quase sempre com o mesmo script:

— Por favor, gostaria de falar com a senhora Adnil — ao que prontamente respondo, sem demonstrar estranheza:

— A senhora Adnil não está no momento. Quem fala aqui é o marido dela, que sou eu, Adnil Novais. Pode continuar, por favor...

Do outro lado, percebo muitas vezes titubeio na voz de quem fez a ligação, que precipita a pedir-me desculpas e noutras tantas vezes, simplesmente, desliga, pensando tratar-se de algum brincalhão — o que não deixa de sê-lo, claro — a fazer gracinha, como normalmente dizemos.

Outro episódio risível aconteceu no final de ano de 2016, quando certo mensageiro deixou na Gerência da Transalvador, Autarquia onde trabalho, com minha colega Cátia Fernandes alguns livros a mim destinados com os seguintes dizeres: “Cara Senhora Adnil Novaes”. Evidentemente que tais palavras me fizeram um “saco de risada” para meus colegas. E com toda razão! Eu riria também!

|

| Papel colado no envelope contendo os livros enviados por Everaldo Augusto. 2016. |

Em tempo:

Antes de publicar esta crônica, enviei-a para apreciação de Everaldo Augusto que, de forma divertida e bem humorada, me respondeu:

Ainda bem que você não é um coronel das barrancas do Rio Corrente, caso fosse, eu estaria em maus lençóis, e esse meu assessor estaria fugindo da Bahia.

Desculpe, meu amigo, vou reclamar com o assessor desassuntado.

Adorei a crônica. Parabéns. Feliz Natal. Abraços.

Salvador (BA), 23/12/2016.

sábado, 5 de setembro de 2020

Dirce de Assis e o carranqueiro Guarany

Na década de 1970, Dirce esteve em Santa Maria da Vitória para conhecer o Mestre Guarany. Descubra quem é Dirce e se surpreenda.

Finalzinho de tarde de um dia qualquer do ano de 2019, temperatura um pouco mais amena, depois de um dia inteirinho de Sol tinindo, estou eu defronte sua casa. Bato duas ou três vezes no portão de ferro ainda bastante quente, olho pela greta entre aquele e a parede, e chamo somente para reforçar:

— Jairo Rodrigues, tem gente! E é de paz!

— Já tô indo abrir o portão, companheiro.

Sem demora, ele aparece nu da cintura para cima com um chapéu de palha surrado na cabeça e uma mangueira, aberta, na mão direita, que passa à esquerda. Depois de me cumprimentar efusivamente, ajeita a barbicha há décadas cultivada, enrola as pontas do bigode à Salvador Dalí e, com um largo sorriso que lhe é próprio, me convida:

— Vamos entrar, companheiro poeta. Só vou terminar de molhar as plantas, rapidinho... — e emendou a conversa sem mais nem menos:

— Ganhei um livro de presente de um amigo de Barreiras e quero lhe mostrar. Fiquei abismado com a descoberta!

Entrei e fiquei por ali mesmo a curiar, assuntando tudo, sentado num banco tosco já bem carcomido pelo tempo, a vê-lo terminar a empreitada de molhação de plantas, que habitualmente faz nos fins de tarde. Finda a tarefa de jardinagem, lá vem Jairo com um livro na mão, página já demarcada e me pede que leia. E sem pressa alguma, foi preparar um café com rapadura. O livro é “O Velho Chico ou A vida é amável”, escrito por Dirce de Assis Cavalcanti.

Sem demora, Jairo retorna com a parafernália do café, isto é, com a cheirosa “solução aquosa de rubiácea”. Bastante eufórico, quase a gaguejar, confessou-me ter gostado da obra por três motivos: o primeiro é que a autora, que esteve em Santa Maria em 1975, disse ter amado a cidade e sua gente; o outro é que ela foi lá especialmente para conhecer Guarany, de quem Jairo é guardião de suas ferramentas de trabalho e documentos, e profundo conhecedor da obra do mestre das carrancas; e o terceiro e último motivo refere-se ao prenome da escritora, o mesmo da sua mãe, Dirce. Digo melhor, Dirce de Vavá de Cirilo, para não fugir à regra dos originais apelidos interioranos.

Li, reli, trili e assino embaixo. Jairo está coberto de razão. No entanto, dentre os motivos por ele elencados, excluo o último, já que o nome da minha mãe é Jandira (de Tião Sapateiro) e não Dirce, e o substituo por outro: a autora afirma ter feito várias fotos da cidade, inclusive da antiga feira ainda na Praça dos Afonsos, e tenho eu particular interesse nesses registros fotográficos da década de 1970.

E mais ainda. E principalmente: lembrar à renomada escritora da promessa que lhe teria feito o Mestre Guarany, segundo ela mesma conta em seu em livro “O Velho Chico ou A vida é amável”, de que viveria até os 100 anos. Resultado: Seu Guarany não somente cumpriu o dejúrio, mas foi além dele, chegou aos 103 anos.

Um fato trivial abordado pela escritora foi ter conhecido uma figura muito gentil, morador ao lado da casa Seu Guarany, na antiga Rua das Flores (Rua dos Doídos), pintor de paredes, letreiros, calendários, quadros e barcos, que testava suas tintas na janela da própria casa. Como Dirce é também artista plástica, pensou comprar a janela do pintor, “sua maior obra”, porque a achou kitsch, mas o homem certamente não venderia “um naco da sua casa”. E a negociata ficou apenas na intenção da artista.

Este pintor por ela referido é, certamente, depois de verificações feitas por parte de Jairo Rodrigues e Hermes Novais, João Pereira de Souza, mais conhecido por João Mandhoca (assim mesmo, para ser fiel à pronúncia da minha terra, e não Mandioca), que era analfabeto, no entanto abria (desenhava) letreiros em barcos e casas comerciais em Santa Maria e cidades circunvizinhas.

Depois da leitura, do café com biscoito frito e de um bom bate-papo, já estava na hora de voltar para casa, afinal, acabara de receber intimação materna, via celular. E já como nos conhecemos há muito tempo, bem sabemos que a despedida de Jairo dura o dobro do tempo das conversas, porque um papo sempre puxa outro e outro, e ninguém arreda pé. No entanto, nos despedimos assim mesmo.

De volta a Salvador, adquiri o livro através de site da Internet e aguardei a chegada. Nesse ínterim, pesquisei sobre a escritora, visto meu interesse pelas fotos, o que já dito. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que Dirce é filha de Maria Antonieta de Araújo Jorge com Dilermando Cândido de Assis, o homem que matou Euclides da Cunha, autor de “Os Sertões”, como também o filho deste, Euclides da Cunha Filho. Antonieta, segunda esposa de Dilermando, é prima J. G. de Araújo Jorge, o festejado Poeta do Povo e da Mocidade.

O primeiro casamento de Dilermando foi com Ana da Cunha, viúva de Euclides, com quem já havia tido envolvimento amoroso, ele, há época, cadete do Exercito Brasileiro, com 17 anos de idade e ela com 33, o que culminou em crime passional, conhecido como “A Tragédia da Piedade”, após tentativa de assassinato por parte de Euclides, escritor membro da Academia Brasileira de Letras.

O casal se separou quando ele contava 50 anos. Dilermando relacionou-se em seguida com Antonieta, de cuja união vingou apenas Dirce que, devido ao sofrimento de ser apontada como a filha do “homem que matou Euclides”, escreveu outro livro por título “O Pai”, defendendo o genitor da pecha de assassino, uma vez que, segundo a escritora, ele só matou para livrar a própria vida, nos dois crimes.

Esta também foi a mesma tese defendida pelo advogado de Dilermando, Evaristo de Morais, e aceita pelo corpo de jurados nos dois episódios. O próprio Dilermando, engenheiro civil, escritor e maçom, escreveu o livro “A Tragédia da Piedade” (Edições O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1951), no qual se defende do estigma de assassino. E, segundo ele próprio, se algum crime cometeu, foi ter amado uma mulher casada de 33 anos, ele, um jovem inexperiente, de 17.

Mesmo após os júris populares, inocentando-o, a sociedade brasileira do início do Século XX jamais os perdoou: ele, pelas mortes de Euclides da Cunha e do filho deste, e Ana, a mulher adúltera. Esse episódio foi motivo de inúmeras peças de teatro, ópera, minissérie da Rede Globo, e extensa reportagem no G1, datada de 9/7/2019 (vide Referências), na seção Pop & Arte.

Quanto à escritora que tão poeticamente e com incomparável competência escreveu seus livros, tentei manter contato com a mesma desde 6/12/2019, por intermédio da Ateliê Editorial, que publicou seu livro “O Velho Chico ou A vida é amável” e se prontificou a ajudar-me no intento. Infelizmente, até o momento, não obtivemos êxito.

Referências

AS MORTES DE EUCLIDES DA CUNHA E SEU FILHO. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/grandes-causas/as-mortes-de-euclides-da-cunha-e-seu-filho>. Acesso em: 11 dez. 2019.

CAVALCANTI, Dirce de Assis. O pai. 4. ed. Rio de Janeiro: Casa-Maria Editorial: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 1990. 112 p.

______. O Velho Chico ou a vida é amável. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. 160 p.

DESEJO (minissérie). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Desejo_(miniss%C3%A9rie)>. Acesso em: 11 dez. 2019.

DILERMANDO DE ASSIS. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilermando_de_Assis>. Acesso em: 11 dez. 2019.

DIRCE DE A. CAVALCANTI E A TRAGÉDIA DE EUCLIDES DA CUNHA. Disponível em: <http://saboreandooslivros.blogspot.com/2009/02/dirce-de-acavalcanti-e-tragedia-de.html>. Acesso em: 11 dez. 2019.

DIRCE DE ASSIS CAVALCANTI. Biografia. Disponível em: <https://www.atelie.com.br/publicacoes/autor/dirce-de-assis-cavalcanti/>. Acesso em: 11 dez. 2019.

FILHA BUSCA JUSTIÇA HISTÓRICA PARA PAI, QUE MATOU EUCLIDES DA CUNHA. BBC News Brasil. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/07/09/filha-busca-justica-historica-para-pai-que-matou-euclides-da-cunha.ghtml>. Acesso em: 11 dez. 2019.

FILHA LUTA POR JUSTIÇA HISTÓRICA PARA PAI NA MORTE DE EUCLIDES DA CUNHA. BBC News Brasil. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CPwQ9HPApwQ>. Acesso em: 11 dez. 2019.

Finalzinho de tarde de um dia qualquer do ano de 2019, temperatura um pouco mais amena, depois de um dia inteirinho de Sol tinindo, estou eu defronte sua casa. Bato duas ou três vezes no portão de ferro ainda bastante quente, olho pela greta entre aquele e a parede, e chamo somente para reforçar:

— Jairo Rodrigues, tem gente! E é de paz!

— Já tô indo abrir o portão, companheiro.

|

| Novais Neto e Jairo Rodrigues. 2020. Foto (selfie): Novais Neto. |

— Vamos entrar, companheiro poeta. Só vou terminar de molhar as plantas, rapidinho... — e emendou a conversa sem mais nem menos:

— Ganhei um livro de presente de um amigo de Barreiras e quero lhe mostrar. Fiquei abismado com a descoberta!

Entrei e fiquei por ali mesmo a curiar, assuntando tudo, sentado num banco tosco já bem carcomido pelo tempo, a vê-lo terminar a empreitada de molhação de plantas, que habitualmente faz nos fins de tarde. Finda a tarefa de jardinagem, lá vem Jairo com um livro na mão, página já demarcada e me pede que leia. E sem pressa alguma, foi preparar um café com rapadura. O livro é “O Velho Chico ou A vida é amável”, escrito por Dirce de Assis Cavalcanti.

Sem demora, Jairo retorna com a parafernália do café, isto é, com a cheirosa “solução aquosa de rubiácea”. Bastante eufórico, quase a gaguejar, confessou-me ter gostado da obra por três motivos: o primeiro é que a autora, que esteve em Santa Maria em 1975, disse ter amado a cidade e sua gente; o outro é que ela foi lá especialmente para conhecer Guarany, de quem Jairo é guardião de suas ferramentas de trabalho e documentos, e profundo conhecedor da obra do mestre das carrancas; e o terceiro e último motivo refere-se ao prenome da escritora, o mesmo da sua mãe, Dirce. Digo melhor, Dirce de Vavá de Cirilo, para não fugir à regra dos originais apelidos interioranos.

|

| Livro O Velho Chico ou A vida é amável (1998) / Dirce de Assis Cavalcanti / Livro O pai (1990). |

E mais ainda. E principalmente: lembrar à renomada escritora da promessa que lhe teria feito o Mestre Guarany, segundo ela mesma conta em seu em livro “O Velho Chico ou A vida é amável”, de que viveria até os 100 anos. Resultado: Seu Guarany não somente cumpriu o dejúrio, mas foi além dele, chegou aos 103 anos.

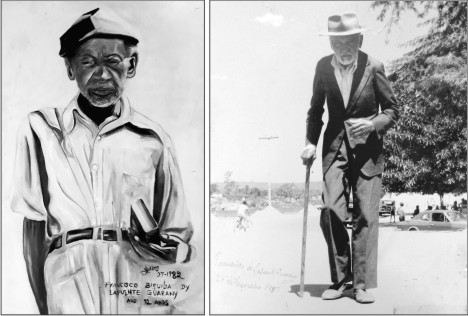

|

| Guarany pelos traços de Jairo Rodrigues (1982) / Guarany. Foto: Tião Fotógrafo (1983). |

Este pintor por ela referido é, certamente, depois de verificações feitas por parte de Jairo Rodrigues e Hermes Novais, João Pereira de Souza, mais conhecido por João Mandhoca (assim mesmo, para ser fiel à pronúncia da minha terra, e não Mandioca), que era analfabeto, no entanto abria (desenhava) letreiros em barcos e casas comerciais em Santa Maria e cidades circunvizinhas.

Depois da leitura, do café com biscoito frito e de um bom bate-papo, já estava na hora de voltar para casa, afinal, acabara de receber intimação materna, via celular. E já como nos conhecemos há muito tempo, bem sabemos que a despedida de Jairo dura o dobro do tempo das conversas, porque um papo sempre puxa outro e outro, e ninguém arreda pé. No entanto, nos despedimos assim mesmo.

De volta a Salvador, adquiri o livro através de site da Internet e aguardei a chegada. Nesse ínterim, pesquisei sobre a escritora, visto meu interesse pelas fotos, o que já dito. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que Dirce é filha de Maria Antonieta de Araújo Jorge com Dilermando Cândido de Assis, o homem que matou Euclides da Cunha, autor de “Os Sertões”, como também o filho deste, Euclides da Cunha Filho. Antonieta, segunda esposa de Dilermando, é prima J. G. de Araújo Jorge, o festejado Poeta do Povo e da Mocidade.

O primeiro casamento de Dilermando foi com Ana da Cunha, viúva de Euclides, com quem já havia tido envolvimento amoroso, ele, há época, cadete do Exercito Brasileiro, com 17 anos de idade e ela com 33, o que culminou em crime passional, conhecido como “A Tragédia da Piedade”, após tentativa de assassinato por parte de Euclides, escritor membro da Academia Brasileira de Letras.

O casal se separou quando ele contava 50 anos. Dilermando relacionou-se em seguida com Antonieta, de cuja união vingou apenas Dirce que, devido ao sofrimento de ser apontada como a filha do “homem que matou Euclides”, escreveu outro livro por título “O Pai”, defendendo o genitor da pecha de assassino, uma vez que, segundo a escritora, ele só matou para livrar a própria vida, nos dois crimes.

Esta também foi a mesma tese defendida pelo advogado de Dilermando, Evaristo de Morais, e aceita pelo corpo de jurados nos dois episódios. O próprio Dilermando, engenheiro civil, escritor e maçom, escreveu o livro “A Tragédia da Piedade” (Edições O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1951), no qual se defende do estigma de assassino. E, segundo ele próprio, se algum crime cometeu, foi ter amado uma mulher casada de 33 anos, ele, um jovem inexperiente, de 17.

Mesmo após os júris populares, inocentando-o, a sociedade brasileira do início do Século XX jamais os perdoou: ele, pelas mortes de Euclides da Cunha e do filho deste, e Ana, a mulher adúltera. Esse episódio foi motivo de inúmeras peças de teatro, ópera, minissérie da Rede Globo, e extensa reportagem no G1, datada de 9/7/2019 (vide Referências), na seção Pop & Arte.

|

| Dirce de Assis. Foto: Reprodução / G1 (Vide Referências) |

Referências

AS MORTES DE EUCLIDES DA CUNHA E SEU FILHO. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/grandes-causas/as-mortes-de-euclides-da-cunha-e-seu-filho>. Acesso em: 11 dez. 2019.

CAVALCANTI, Dirce de Assis. O pai. 4. ed. Rio de Janeiro: Casa-Maria Editorial: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 1990. 112 p.

______. O Velho Chico ou a vida é amável. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. 160 p.

DESEJO (minissérie). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Desejo_(miniss%C3%A9rie)>. Acesso em: 11 dez. 2019.

DILERMANDO DE ASSIS. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilermando_de_Assis>. Acesso em: 11 dez. 2019.

DIRCE DE A. CAVALCANTI E A TRAGÉDIA DE EUCLIDES DA CUNHA. Disponível em: <http://saboreandooslivros.blogspot.com/2009/02/dirce-de-acavalcanti-e-tragedia-de.html>. Acesso em: 11 dez. 2019.

DIRCE DE ASSIS CAVALCANTI. Biografia. Disponível em: <https://www.atelie.com.br/publicacoes/autor/dirce-de-assis-cavalcanti/>. Acesso em: 11 dez. 2019.

FILHA BUSCA JUSTIÇA HISTÓRICA PARA PAI, QUE MATOU EUCLIDES DA CUNHA. BBC News Brasil. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/07/09/filha-busca-justica-historica-para-pai-que-matou-euclides-da-cunha.ghtml>. Acesso em: 11 dez. 2019.

FILHA LUTA POR JUSTIÇA HISTÓRICA PARA PAI NA MORTE DE EUCLIDES DA CUNHA. BBC News Brasil. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CPwQ9HPApwQ>. Acesso em: 11 dez. 2019.

Assinar:

Postagens (Atom)

Quem sou

"Bom dia, minhas 100 pombas"

Dias atrás, ao visitar minhas memórias afetivas mais remotas, guardadas nos escaninhos atemporais, deparei-me como o início dos anos de 1970...

-

Dia 24 de outubro último, meu aniversário, Justino Cosme gravou dois vídeos meus alusivos à data, nos quais declamo duas trovas à margem do ...

-

Às vezes, a vida nos surpreende tão imponderavelmente que nem mesmo o mais invulnerado coração pode prever e prevenir-se de algo que não des...

-

Neste pequeno conto, publicado no Matutar Notícias e republicada neste blog, revelo como fiquei sabendo o que significa a sigla BBMP, até ...

.jpg)